ニュースでは、「イスラムはテロ」「イスラムの暴力」といった報道を見かけることがあります。

けれど、本当にイスラムは“危険な宗教”なのでしょうか?

そもそもキリスト教だって戦争ばかりの歴史ですので、「イスラムの暴力」と簡単にまとめてしまうのはおかしな話です。

もしそうなら、世界に15億人を超えるイスラム教徒(ムスリム)が、これほど平和に暮らしているはずがありません。

本来のイスラムの教えを知ると、私たちがどれほど深く誤解してきたかが見えてきます。

ここでは、イスラム教徒でない作者が感じた「イスラムの誤解」を見つめ直してみたいと思います。

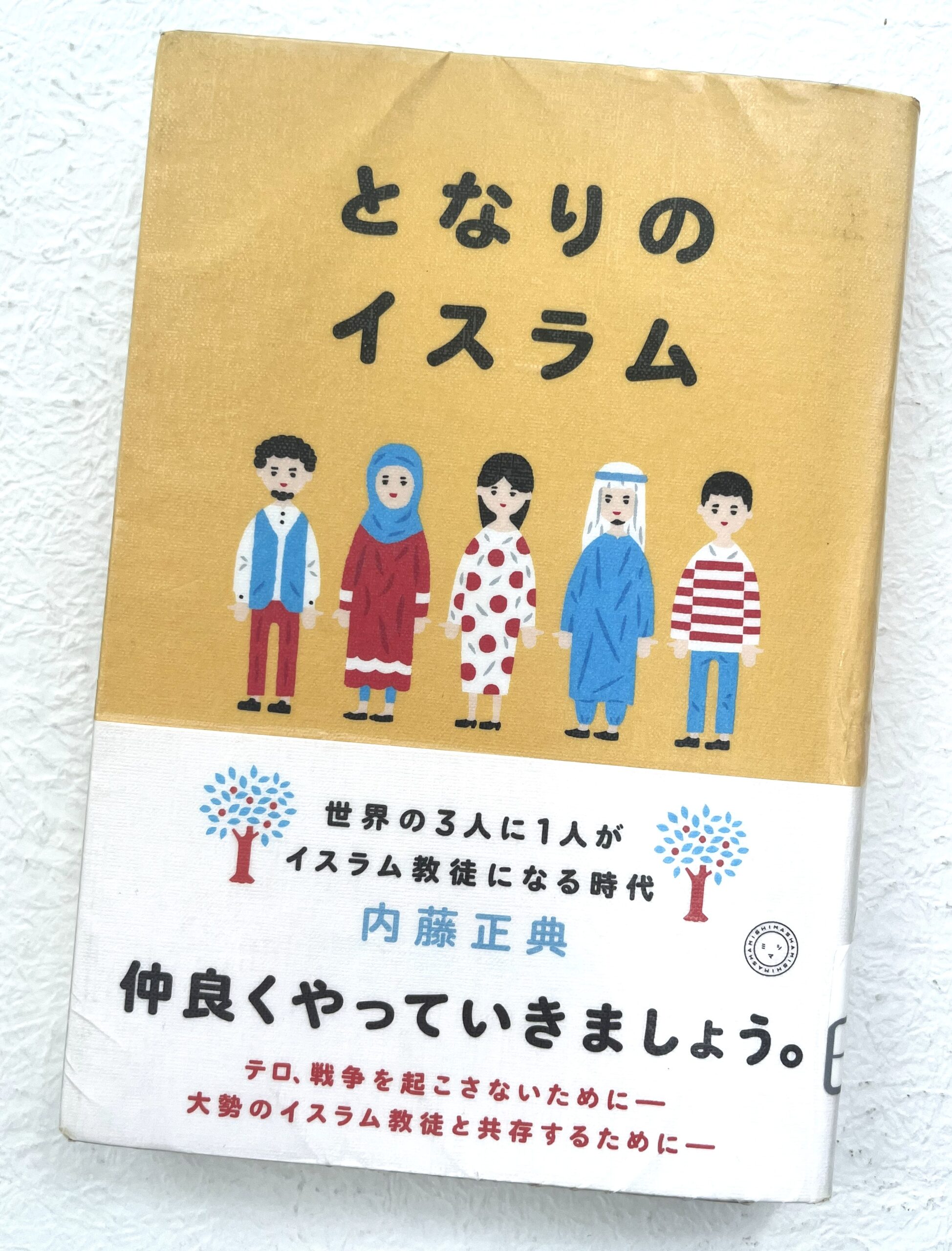

となりのイスラム 世界の3人に1人がイスラム教徒になる時代 [ 内藤正典 ]

ピラミッド型の「宗教組織」は存在しない

キリスト教のカトリックには、法王を頂点とするピラミッド型の教会組織があります。

しかし、イスラムにはそれがありません。

モスク(礼拝所)はありますが、それは人々が祈りのために集まる場所であって、

信者を管理する「教区」はなく、「組織として信仰を支配する構造」が存在しません。

階級のある聖職者もおらず、人々は直接に神(アッラー)とつながります。

だからこそ、イスラム社会の中には多様な考え方や解釈があります。

細かいことをいうと、シーア派には学者のランクがあり、イスラム指導者が国を率いているので教会組織のように見えますが、多数を占めるスンナ派には存在しません。ですから、教会が人民を支配したり、教会が自由の妨げになったりするということは起きません。結果として、フランスのイスラム教徒は、政教分離や世俗主義と言われても、何と何を切り離せと言われているのかがわからないのです。

「イスラムする」という生き方

イスラムを語源的にいえば「唯一絶対の神、アッラーに従う」という意味があります。

大事なのはイスラムというのは「イスラムする宗教(人)」であり、「唯一絶対の神、アッラーに従う」ということ。アラビア語で”ムスリム”と言います。

欧米の社会では、この「従う」という姿勢を「人間の自由や理性を否定する」と誤解してしまいました。

しかし、イスラムにおける“従う”とは、たとえば一生懸命に努力して試験を受けたにも関わらず、落選したとしても、神様がすべてを引き受けるのだから、物事の結果は自分には責任がないということでもあります。

つまり人間の力だけではどうにもならない現実は神様が受け入れ、そのうえで最善を尽くそうとする人を救うのです。

結果を神にゆだねる姿勢は、決して主体性の欠如ではないのです。ですので15~16億ともいわれるイスラム教徒がいるのです。

都市で生まれた商人の宗教

「イスラムは暴力の宗教だ」

「イスラム教徒は危ない」

そんな言葉が平気で口にされることがあります。

なぜでしょうか。

それは、西洋社会が掲げる「自由」「民主主義」とイスラムが“相反する”という思い込みが

深く根を張ってしまっているからです。

そもそも、イスラムの大きな特徴としては、砂漠・遊牧民から発生した宗教ではなく、取引・約束・信頼を大切にする都市で生まれた商売人の宗教なのです。ですので、日常の中に誠実さと信義を重んじる教えにあります。「儲けの一部を喜捨しなさい」というのもあります。弱者のために善行を積みなさいとう教えもあるのです。

だからこそイスラムは東南アジアからアフリカまで、穏やかに、着実に広まっていったのです。

「イスラム=敵」ではなく、「イスラム=人間」

イスラムにはキリスト教の「原罪」という感覚はありません。

赤ん坊は“罪を背負って生まれる存在”ではなく、

“神に祝福された存在”としてこの世に生まれます。

この点だけをとっても、

イスラムがいかに“人間を肯定する宗教”であるかが伝わってきます。

イスラム教徒(ムスリム)は、私たちと同じように、家族を愛し、

平和な暮らしを願い、日々を懸命に生きています。

ほんの一部の過激派を見て、15億人を“悪”と決めつけるのは、

あまりに短絡的ではないでしょうか。

一神教の神様はもともとは一緒の神様

この本を読むまで私自身が勘違いをしていた部分が多々ありました。一番よくないのは、外から来た人間がユダヤ教徒、キリスト教徒、イスラム教徒の間に線引きをしてしまうことだそうです。

中東で一神教としてユダヤ教が生まれ、イエスによってその改革運動として出てきたのがキリスト教。つまりルーツの違う別々の宗教ではなく、もとは一つの神様に至る兄弟のような関係なのです。「旧約聖書」はユダヤ教にとっての聖書です。イエスがどういう福音を説いたかということが書かれている「新約聖書」はキリスト教の聖書ですが、「旧約」もキリスト教は聖書として認めています。そこから六百年経ち、同じアラビア半島に生まれた一神教がイスラムです。ユダヤ教・キリスト教からすると邪教となるわけですが、イスラムとしてみたら先輩の一神教を否定する必要はまったくないと言います。

第109番目の章(不信者たち)にも

「真理には妥協はないのであるが,誰の信仰に対しても,それを貶したり蔑視したりしてはならない」

つまり、イスラムを信仰しない人たちもいるが、その人たちも尊重しなさいということなんです。

預言者は神ではない。人である。

預言者というのは、「神様のメッセージを人間に伝えた人」です。アブラハムやモーセはユダヤ教の預言者。キリスト教はイエス。そして、イスラムでは、一神教の中で最高の預言者がムハンマドとなります。ただ、イスラムではムハンマドより前の預言者を認めていて、ダビデやノア、そしてイエスも入っています。ムハンマドに降りてきた神の言葉を直接声にして語ったものが、イスラムの聖典「コーラン」です。ですので、先の先輩であるユダヤ教やキリスト教を否定する発想はないのです。逆にキリスト教からみると、イスラムは邪教ということになってしまうのです。

イスラムがキリスト教に対しておかしいと思っているのは、後にイエスを「神の子」としてしまったことです。なぜなら、神は超越的絶対者なのであって、人間界に降りてきて子をつくるなど、イスラムでは絶対に想定できません。でも、イエスも神のメッセージを預かった預言者としてイスラムでは尊敬されているのです。預言者は人であり、ムハンマドのことを敬愛しますが、神と同一視はしません。あくまで生身の人間なのです。

「知らないこと」は、ときに「恐れ」になります。

でも、知ればその恐れは、理解に変わります。

イスラムは“遠い世界の宗教”ではなく、

“同じ空の下で生きる人々の祈りのかたち”が違うということ。

私たちができることは、誰かを断罪することではなく、

“知ろうとする勇気”を持つこと。

その瞬間から、世界は少しだけ平和に近づくのだと思います。

となりのイスラム 世界の3人に1人がイスラム教徒になる時代 [ 内藤正典 ]