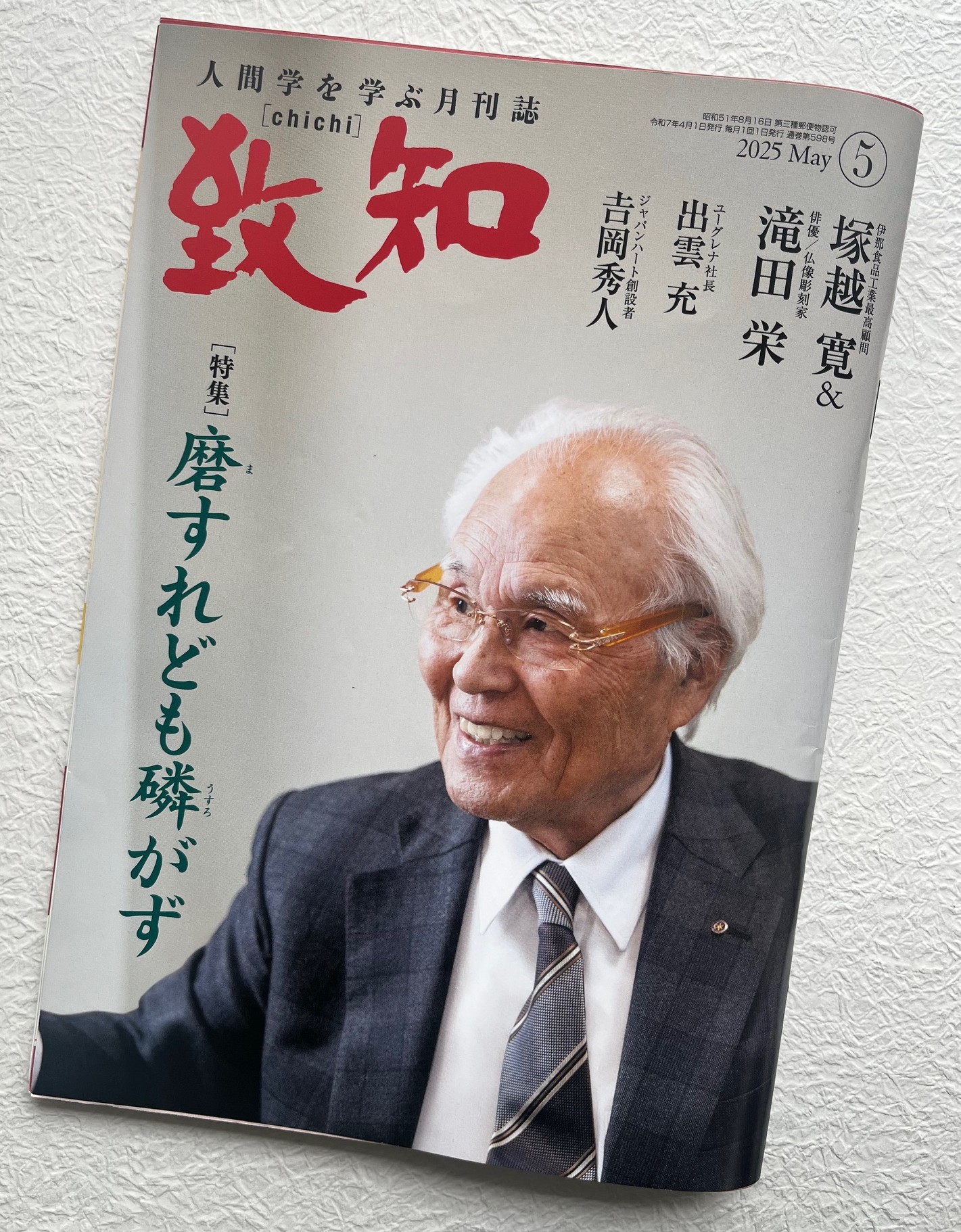

2025年致知5月号

<特集 磨すれども磷がず>

今回のテーマは論語に出てくる言葉で、

本当に堅いものはいくら磨いても薄くならないという意味です。

言い換えると、真の志を持っている者はどんな抵抗障害にあっても、その志は薄くならないということです。

鍵山氏(イエローハット創業者)の言葉「すさんだ心の集団、会社ほど悲惨なものはありません。いくら経営利益をあげて新聞紙上でもてはやされても、私はそんな会社は決していい会社だとは思いません。

それよりも郵便を届けてくださる方、出前をもってくる人、商品を届けに来る人、運送会社の運転手さんといった人に思いやりが持てるような会社でありたいと思います」

「やらなければならないことだけをやっているようではダメです。本来、やる必要のないことをどれだけできるか。それが人間の魅力をつくります」

予たうるの取りたるを知るは政の宝なり

數土 文夫氏(JFEホールディングス名誉顧問)

弱小で混乱の中にあった斉を超一流国、覇権国に押し上げた管仲が説いた言葉です。管仲の政治の基本は、領民生活の優先でした。

領民が苦しく、貧しいうちは、租税を可能な限り軽減する。名古屋市の河村たかし市政は十五年間で約千五百億円減税し、2024年には過去最高となる六千二百七十六億円の税収を計上したと報告がありした。

弱者や貧者に対しては、テイク&ギブではなく、ギブ&テイクを原則とする。つまり、取ることよりも、与えることが先、「取るためにはまず与えよ」ということです。

人を幸せにする経営のあり方

塚越寛氏(かんてんぱぱ/伊那食品工業株式会社) 滝田栄氏(俳優/仏像彫刻家)

滝田 「会社は働く人のためにあると一貫した理念を掲げて、その言葉通りの経営をされている」と聞いて最初は半信半疑でした。

というのは、僕が生きてきた演劇など芸能の世界というのは、想像もできないほど過酷なサバイバル社会でした。「滝田をどう使ったら儲けられるか」そのことばかり考える人たちの中で生きてきましたから、経営の真剣勝負の世界で、働く人にそこまでの思いを馳せる人が本当にいることが信じられませんでした。

バブルが崩壊した後も、それまで使い放題使っていた社員をばっさばっさと切り捨てて収支を合わせようとする大企業の社長を見ながら、「日本人として恥を忘れたんじゃないか」と憤りすら感じていました。

塚越 私が求めたのは「八」すなわち、末広がりの経営です。

急成長ではなく、確実な低成長を遂げてきた会社です。

「年輪経営」と呼んでいますが、その目標は売り上げだと考える人がいますが、社員のモチベーションが上がった、社会貢献が増えた、社風がよくなったも立派な成長です。

特に私たち社員を幸せにすることを第一に考え、上場はしませんでした。

上場は売り上げ、利益が求められるノルマ経営です。わが社は売り上げ目標も利益目標もありません。それを求めなくても業績は伸び続けているのです。

<レビュー>

日本一の鮮魚店「サスエ前田魚店」の前田氏は、漁師と料理人との関係性を大切にし、今では世界的な名店と呼ばれるまでになりましたが、その道は険しいものでした。

鮮度を高めた魚を仕入るためには、漁師の協力が不可欠ですが、最初は理解されずにこちらの希望をなかなか受け入れられない日々で、数々の意地悪も受けました。

信頼を得るために、こちらの気持ちを汲み取り捕ってくれた魚を、どんなことがあっても二割増しで買い続け、料理人も仕立てた魚を買い続けてくれたこと。

7年の年月がかかりましたが、漁師が気持ちを変えてくれたおかげで、より鮮度の高い魚が入るようになりました。

おいしい魚をお客様に提供したい。そのためには理解されなかったことを漁師に納得してもらい、料理人からも熱い信頼を得たことで、日本一の鮮魚店と呼ばれるまでに成長したのです。

致知は読むには書店では売っていないので、定期購読が必要です。

https://www.chichi.co.jp