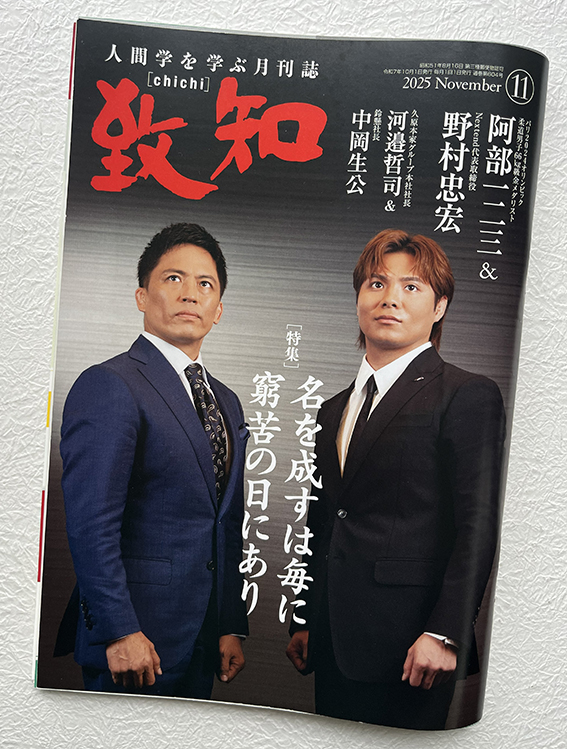

2025年致知11月号

<特集>名を成すは毎に窮屈の日にあり

江戸時代の随筆『酔古堂剣掃(すいこどうけんそう)』に、こんな一節があります。

「名を成すは常に窮苦の日にあり 事を敗るは多くは志を得るの時に因る」

「人が名を成すのは、突然ではない。

日々の“窮苦の日”があって、それによって鍛えられ、成功するのだ。」

“窮苦の日”とは、地味で苦しい繰り返しの努力のこと。

つまり、成功は偶然ではなく「平凡な日々の積み重ね」から生まれるという教えです。

さらに、「逆境の中でこそ、立派な仕事が生まれる。

調子の良い時ほど、油断せず、気をひきしめていかねばならない。

なぜならそういう時には失敗が多い。」

どんな時代の成功者も同じことを言います。

苦しい時こそ、自分を鍛え、見えない成果を積み上げる。

逆境を“逃げる時期”ではなく、“磨く時期”として使えるかどうかが、分かれ道になるのです。

「算多きは勝ち、算少なきは勝たず。」

古代中国の兵法書『孫子』始計篇にはこんな一節があります。

「算多きは勝ち、算少なきは勝たず。而(しか)るを況(いわん)や算なきにおいてをや。」

――戦いに勝つ者は、準備と分析が多い者である。

孫子は「勝敗は戦う前に決まっている」と断言します。

勝つためには、事前の情報収集、リスク分析、戦略設計が不可欠。

ビジネスに置き換えれば、マーケットの変化、顧客の動き、チームの課題をどれだけ“事前に読めるか”が勝負です。

ドイツ帝国が第一次世界大戦で敗れた際、ある将軍はこう嘆いたといいます。

「もし孫子を読んでいれば、我々は敗れなかっただろう」と。

それほどまでに、“備えの浅さ”が、国家すら滅ぼすのです。

ところで現在の日本は、機密に関する情報を収集されても、取り締まることができません。主権国家として機密を守るための法制度は、国家の安全を維持し、広く国益を守ることは、当然の世界常識です。今一度、孫氏の金言を今一度心に刻み禍根を残してなりません。

「三国志」に学ぶリーダー学 評論家 中川昌彦

天下動乱の時代を生き抜いた三人のリーダー──

魏の曹操、蜀の劉備、呉の孫権。

彼らはそれぞれ異なるリーダーシップで、時代を動かしました。

■感性で天下を掴む男 ― 曹操孟徳

曹操は、野心と勝負勘の天才。

逆境を恐れずチャンスを嗅ぎ取る嗅覚に優れ、誰よりも早く行動するタイプです。

彼の強みは、武勇、知力、胆力を備え、戦略がリーダーシップの見事さ。

一方で農民たちに対しては温かく接し、長所を見抜いて召し抱えるという一面もあり。

まるで“織田信長”のような存在です。

■情で人を動かす ― 劉備玄徳

劉備は、人望と情の人。

自らを飾らず、周囲に信頼されるカリスマです。

それぞれ個性の強い諸葛孔明、関羽、張飛といった強力な仲間に支えられたのは、

彼自身が「人に託す器」を持っていたから。

ただし、情に厚すぎるゆえに、友情を何よりも優先し感情に流されることも。

理よりも「人の心」を優先するタイプです。

■理で国を築く ― 孫権仲謀

孫権は、冷静な分析と育成力の人。

部下に寄り添い、地道に国を築いた堅実なリーダーです。

呂蒙に読書を勧め、学びの重要性を教えたエピソードは有名。

人を育て、組織を整え、地盤を固める──その姿はまるで徳川家康のようです。

■3つの型の「リーダー」

曹操=感性型

劉備=情念型

孫権=理性型

それぞれが突出した強みを持つ一方で、弱点もある。

激動期を乗り切るには、それぞれを兼ね備えたリーダーが必用です。

すなわち、自分がどの型に近いかを知り、

足りない部分を仲間で補うこと。

天下統一への道を上る過程を辿ることもまた、「三国志」を読む醍醐味です。

そして、現在の社会、国際情勢に絡めても「三国志」の言説は極めて貴重な示唆に富んでいるのです。

●致知は書店では売っていないので、定期購読が必要です。