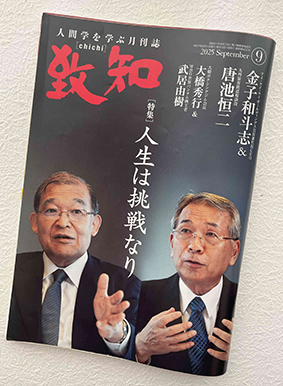

2025年致知9月号

<人生は挑戦なり>

発明王トーマス・エジソンは、22歳で発明を始めて以来、84歳で亡くなるまでの生涯で一千を超す特許を残しました。エジソンはこう語っています。

「私の人生は働くことにある。そして自然の世界の秘密を掘り出し、人類の幸福のために役立てるのだ」

実際に彼は毎日16時間も研究を続け、健康法を聞かれると「心配しないこと、そして仕事に熱中すること」と答えました。そんな彼の遺言には、次の言葉があります。

「将来に信仰を持て。前進せよ」

信仰とは希望のこと。前進とは挑戦し続けること。エジソンの人生は、未来を信じ、希望を抱き、挑戦し続けた人生そのものでした。

一方、東洋のでは、孔子も尊敬していた遽伯玉(きょはくぎょく)で、古典の「淮南子(えなんじ)」には次のような言葉があります。

「遽伯玉、年五十にして四十九年の非を知る。六十にして六十化す」

遽伯玉は50歳で、自分の歩んできた道を深く反省し、そこから生き方を改めたと言います。そして60歳では、60歳にふさわしい変化成長をした。

つまり人間は、年齢を重ねてもなお、変化成長し、挑戦し続ける存在であるべきだということです。

<奇跡の人 ヘレン・ケラーの生涯が教えるもの> 福島智氏

私が病気で右目の視力を3歳で失い、小学校に入る頃には左目にも異常が出て、学校を休みがちに。けれども私は元来楽天的で、「目が見えなくても音の世界がある」と、音楽や落語に夢中になっていました。

そんな時に出会ったのが、伝記「ヘレンケラー」でした。

目が見えず、耳も聞こえない。それでもなお強く、豊かに生き抜いた彼女の姿に、私は心からの感動を覚えました。それは人生を支えてくれる大きな灯となりました。

その後、私は左目も失明し、14歳の時に右耳の聴力まで失いましたが、進学した筑波大学附属盲学校で偶然ヘレンケラーの肉声を耳にしました。来日時に録音された「日本の皆さん、こん、にちは」というわずか10秒ほどの言葉。その発音の明瞭さに、彼女がどれほどの努力と訓練を重ねたのかが伝わり、胸が震えるような感動を覚えました。これが私にとって二度目の出会いでした。

やがて最後の聴力も失ったとき、私は「もしヘレンケラーだったらどう生きるだろう」と、人生の節目ごとに自問するようになりました。ヘレンの存在は、私の中でますます大きなものとなったのです。

ヘレンケラーの人生を語る上で欠かせないのが、教師アン・サリバンの存在です。

サリバンも幼い頃に病気で視力を失い、過酷な境遇を生き抜いてきました。14歳でパーキンス盲学校で学び、わずか20歳でヘレンの家庭教師となったサリバン。例えば人形で遊ばせた後に、指文字で「d-o-l-l」と綴り、言葉の世界をヘレンに説明しました。しかし、サリバンが綴るアルファベットの指文字と人形などの「実物」が本当の意味で繋がって理解していませんでした。マグカップ(m-a-g)とそれに入っている水(w-a-t-e-r)の違いが理解できなかったのです。

決定的な瞬間は、井戸の水を手に受け止めながら(w-a-t-e-r)と指文字で伝えた出来事。

その瞬間、ヘレンは「すべてのものには名前がある」ことを理解し、世界が一気に広がったのです。

以降、ヘレンは驚異的なスピードで言葉を学び、世界に勇気を与える存在となりました。

「奇跡の人」と呼ばれるヘレンケラー。けれど本当の奇跡は、彼女を信じ、寄り添い続けたサリバン先生だったのかもしれません。

私は今も人生の節目ごとに、心の中で問いかけます。

「ヘレンケラーなら、どう生きるだろうか」

その答えは、私を前へと進ませる力になっています。

<健康長寿への挑戦>築山節氏・西剛志氏

最近の研究で、免疫の病気にも「脳」が深く関わっていることがわかってきました。特に大きな影響を与えるのは 自分の言葉 です。

他人と比べて「どうして自分にはできないんだろう」と問いかければ否定的な答えが返ってきますが、「成長していくにはどうすればよいだろう」と問いかければ、前向きな答えが返ってきます。問いかけを変えることで、自己肯定感が高まり、ストレスや病気の回復にもつながるのです。

また、人にはそれぞれ「タイプ」があり、向き・不向きがあります。空間認知や音楽の才能の多くは遺伝で決まっているといわれます。自分の特性を理解することで無駄な努力を減らし、自分の役割を見つけやすくなります。

健康で長生きするためには、脳と体の両方を鍛えることが大切です。

- 運動:特に「歩くこと」が基本。足の筋肉は“第二の心臓”と呼ばれ、全身の血流を助けます。

- 移動すること:同じ場所ばかりでは脳が刺激を受けません。新しい場所に行くことで記憶を司る海馬が活性化します。

- 食事:特に朝食は体内時計を整い、消化や吸収といった働きが起こり、体全体が活動を始めます。

- 書く習慣:日々の出来事や体調をノートに記録すると、脳が活性化し、ストレス軽減にもつながります。

年齢よりも若々しい脳を保っている人の共通点は「学び続けること」と「年齢に縛られず挑戦すること」です。80歳でも50歳のつもりで生きている人は、血管年齢も若いという研究結果があります。

一方で、脳の老化にはいくつかのサインがあります。

- やる気が出にくくなる

- 人の顔や予定を忘れやすくなる

- 感情を抑えられなくなる

- 周囲への共感が薄れる

- 聞き取りにくくなる

これらは自然な変化ですが、運動・睡眠・学びを続けることで進行を遅らせることができます。特に認知症予防には、よく歩き、しっかり眠ることがとても重要です。

健康は空気のように当たり前に感じてしまいますが、日々の小さな習慣が未来をつくります。

「自分に合った方法で学び、動き、挑戦する」——それこそが脳と心を若く保ち、人生を豊かにする秘訣なのです。

●致知は読むには書店では売っていないので、定期購読が必要です。