人でも国でも、平和な時はどんな悪人だって、ニコニコ談笑しているときはいい人です。世界を見ても、普段はお店が並び、若者はデートし、家族連れがいて、ビジネスマンがいる普通の街です。しかし、災害や事故のような大きなストレスが加わったときに、人々や集団がどうなるか。残念ながら人間の本性が現れ、略奪などの非人道的行為が発生することは珍しくありません。ところが、日本の場合は東日本大震災の「いざ」というとき、お互いに思いやり、協力しあいました。その日本的美質や、日本人らしさとは、どこから来たのでしょうか。

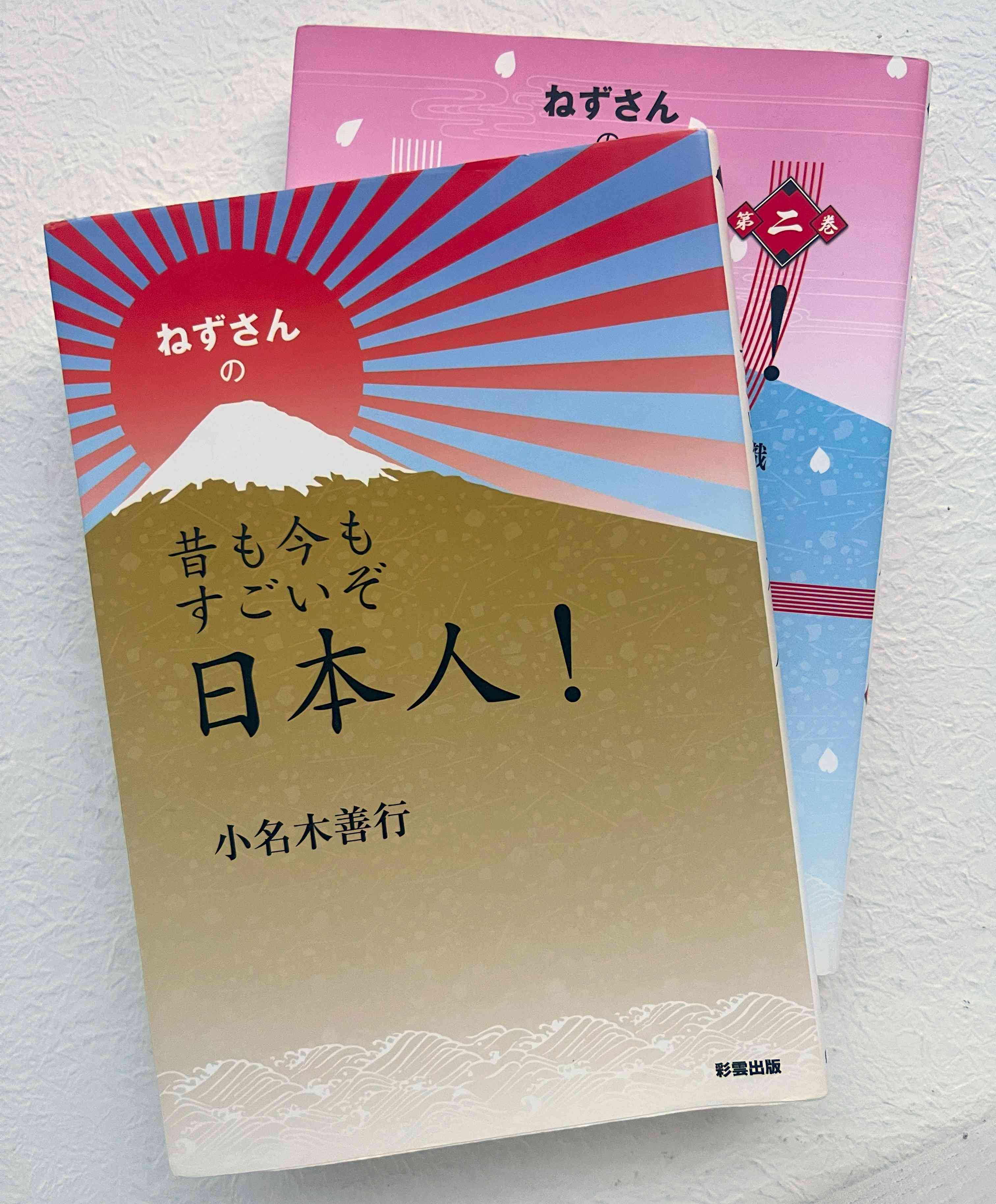

【中古】 ねずさんの昔も今もすごいぞ日本人!/小名木善行【著】

ねずさんの昔も今もすごいぞ日本人!(第2巻) 「和」と「結い」の心と対等意識 [ 小名木善行 ]

【中古】ねずさんの 昔も今もすごいぞ日本人! 第三巻: 日本はなぜ戦ったのか

歴史は「批判するもの」じゃなく「学ぶもの」

「歴史を語るときに批評・批判ばかりする人」がいます。当たり前ですが、私たちはその時代の当事者ではありません。さもすべて知っていたかのように、歴史を批評したり、批判することはおこがましいことだと思います。むしろ歴史は“裁く対象”ではなく“学ぶもの”。謙虚に耳を傾ければ、未来を築き、今を生き抜くための知恵や勇気を授けてくれるのです。

3万年前の日本人が作った道具

昭和24年、群馬県赤城山麓で見つかった一本の石器「槍先型尖頭器」。黒曜石を磨き上げたそれは、なんと3万年前の日本人が作った道具でした。しかもただの石を割った「打製石器」ではなく、鋭さと耐久性を兼ね備えた加工品「磨製石器」なのです。つまり、日本の「技術の歴史」は3万年前にまでさかのぼるのです。

法隆寺の五重塔を思い浮かべてください。1300年前に建てられ、地震大国の日本で今なお立ち続ける世界最古の木造建築。釘を使わず、木を組み合わせる匠の技で造られています。しかも主要部分は「槍鉋(やりがんな)」という先の尖った道具一本で加工されている。その形は――3万年前の磨製石器にそっくりなのです。そう考えると、法隆寺の技術は縄文の石器の延長線上にあるとも言えるでしょう。

争いを避け自然と共生した日本文化

さらに驚くべきは縄文文化です。全国で数千もの遺跡が見つかっていますが、ひとつだけ“存在しないもの”があります。それは――人を殺すための武器。

縄文土器の緻密で美しい装飾もまた、戦乱の世では生まれ得ないもの。争う代わりに自然と共生し、人と助け合う文化を育んでいたのです。

他にも9千年前の漆器の出土など、世界最古と言っていい縄文時代の遺跡群があるにも関わらず、なぜか「縄文文明」と呼ばれることはありません。おとなりの中国では「長江文明」と発表しています。

【中古】 ねずさんの昔も今もすごいぞ日本人!/小名木善行【著】

ねずさんの昔も今もすごいぞ日本人!(第2巻) 「和」と「結い」の心と対等意識 [ 小名木善行 ]

【中古】ねずさんの 昔も今もすごいぞ日本人! 第三巻: 日本はなぜ戦ったのか

この本には“日本という国の本当の深み”を教えてくれるエピソードが満載です。

歴史は遠い過去の話じゃない。脈拍と受け継いだものだと気づかせてくれ、日本人として生まれてよかったと思える書籍です。中・高校生におすすめします。