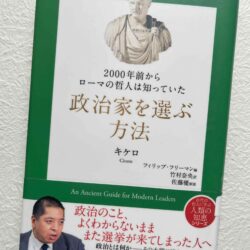

歴史・哲学の本

歴史・哲学の本 答えは内ではなく外にある

人間は一生のうち、逢うべき人には必ず逢える。しかも一瞬早すぎず、一瞬遅すぎない時に

歴史・哲学の本

歴史・哲学の本  歴史・哲学の本

歴史・哲学の本  知識が広がる本

知識が広がる本  歴史・哲学の本

歴史・哲学の本  知識が広がる本

知識が広がる本  歴史・哲学の本

歴史・哲学の本  人生を楽しむ本

人生を楽しむ本  歴史・哲学の本

歴史・哲学の本  面白い方の本

面白い方の本  歴史・哲学の本

歴史・哲学の本