あなたはゴリラですか。ある雑誌の中に「職業適性診断yes・noチャート」というものがあった。とりあえず「yes」を選ぶと・・・

「あなたはゴリラだ。まずは人間になることを考えよう」???この質問必要ですか?この文章に何の意味があるのか?

ひとつ言えることは、これを書いた人は「書きたくて書いた」ということです。

自分がおもしろくもない文章を、他人が読んでもおもしろいわけがない。だから、自分が読みたいものを書く。それが「読者としての文章術」だと著者は説明している。

この本を読んで感じたのは、自分が絶対におもしろいと思った本を他人に進めて貸したり説明したときの反応は意外と冷めたものです。興味を持っていない人にとっては、まったく響きません。家内にいくら「ミトコンドリア」や「ソマチッド」の話をしても上の空。だからといって「バズる記事を書く方法」など、他人がおもしろそうという内容で、自分がおもしろくもないものを書いてみたところで、余計につまらないことになる。

そういうことにあらためて気付かされてしまいました。あまり期待せずに購入しましたが、ところどころ心に刺さってしまった。

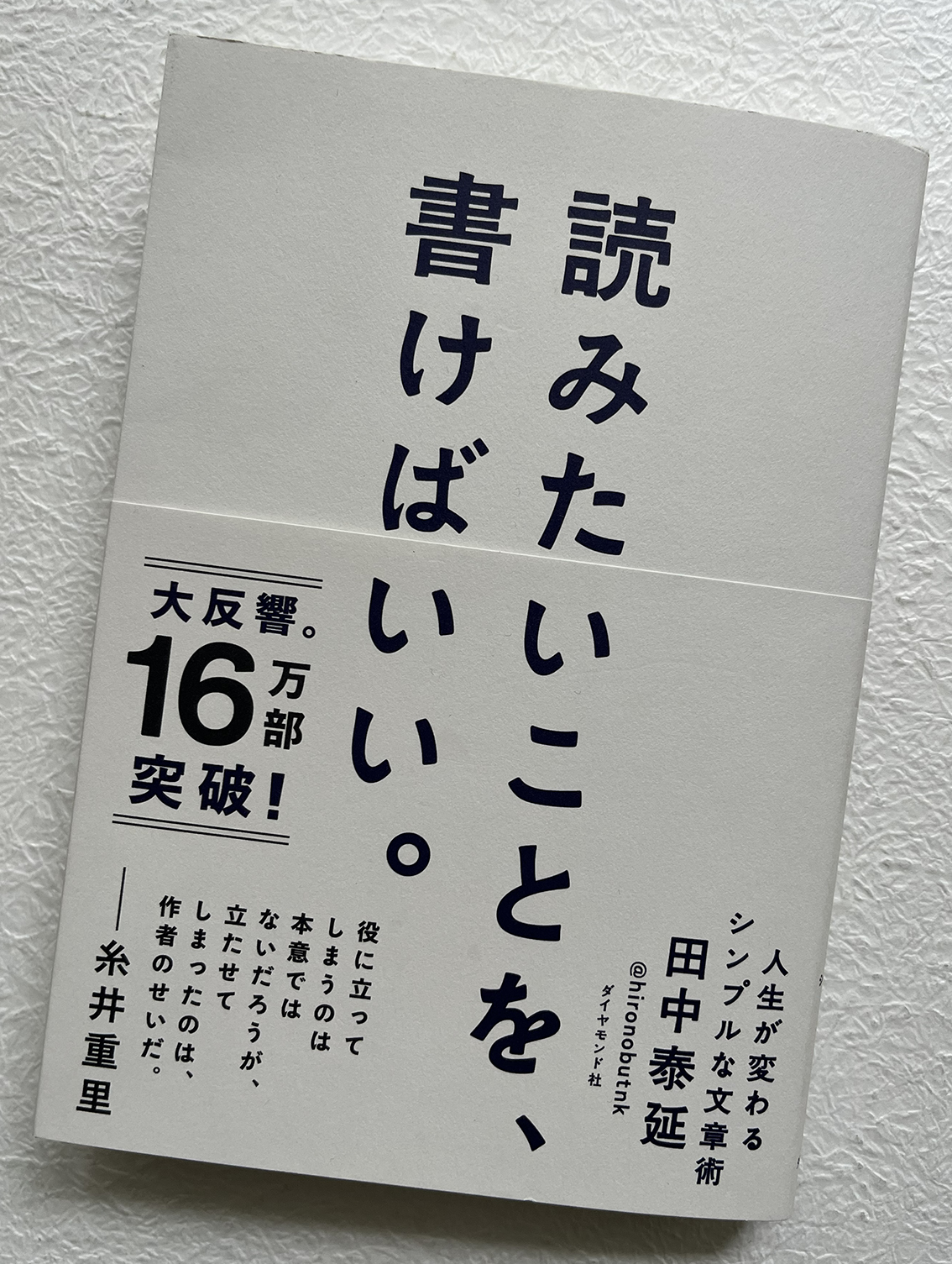

読みたいことを、書けばいい。 人生が変わるシンプルな文章術 [ 田中 泰延 ]

文書と文章は違う

この本のサブタイトルは「人生が変わるシンプルな文章術」である。「文章術」とあるのだから、その部分をまずはハッキリさせなくてはならない。

まず、レポート、論文、メール、報告書、企画書。これらは「問題解決」や「目的達成」のための書類です。しかし、世に出回っている「文章術」の本は、なぜかこれらの書き方を懇切丁寧に教えようとしている。だが、それらは文章というより、業務用の「文書」というべきものではないだろうか。

大学の論文や上司への報告書を「皆さんぜひ、読んでください」と言ってみたところで、仕事でなければ、他人は読みたいとは思わないものだ。

しかし、ネットにあふれているのは「文章」のほうだ。書きたい人がいて、読みたい人がいる(かもしれない)、それが「文章」なのです。ここが大事。

ネットの文章の9割は「随筆」

随筆(ずいひつ)とは何か?生徒からは「好きに書いた文章?」「思ったことを書くこと?」と疑問形で答えが返ってくる。辞書では「思うがまま筆に任せて書いた文章」とある。

私もググると、「随筆とは、文学における一形式で、筆者の体験や読書などから得た知識、情報をもとに、それに対する感想・思索・思想をまとめた散文」とある。

「散文?」またググる「韻律・字数・句法などに制限のない通常の文章をいう。小説・随筆・日記・論文・手紙などに用いられる文章」

「韻律?」結局よくわからないループ地獄になる。

この本の筆者は「随筆」をわかりやすく定義してくれた。

「事象と心象が交わるところに生まれる文章」

事象とはすなわち、見聞きしたことや、知ったこと。世の中のあらゆるモノ、コト、ヒトは「事象」である。それに触れて心が動き、書きたくなる気持ちが生まれる。それが「心象」である。

この二つがそろって「随筆」が書かれる。わかりやす~い!

人間は、事象を見聞きして、それに対して思ったこと考えたことを書きたいし、また読みたいのである。

事象よりのものを書くならば、「ジャーナリスト」「研究者」であり、心象寄りのものを書くのであればそれは、「小説家」「詩人」である。そのどちらでもない「随筆」という分野で文章を綴り、読者を得ているのが、いま一般にいわれる「ライター」なのです。

読みたいことを、書けばいい。 人生が変わるシンプルな文章術 [ 田中 泰延 ]

私も、本を読んで知った知識や考え方を他人にぜひ知ってほしいし、本の文化が衰退していくのをだまってみていられないのもあり、このホームページでおもしろい本を紹介しているのですが、「随筆(ずいひつ)」という言葉の意味も読み方も知らずに書いていたことが、なんとも恥ずかしいかぎりである。

この本はハウツー本でもビジネス書でもないとコラムで書いているのだが、24年間広告会社でコピーライターとして勤めたビジネスのエキスがギッシリと詰まっている。

そしてタイトルのごとく、書きたいことや本音も満載だ。たとえば、

なので今回は、全体のわずか98%程度に無駄な文章を散りばめることによって、なんとか1500円で販売することに成功した。良かった。わたしにも生活があるのだ。

こんなことがコラムに書かれているからおもしろい。ぜひ、皆さんも新書で買って読んでほしい。なんでかというと、私が続編が読みたいから。お願いします。

読みたいことを、書けばいい。 人生が変わるシンプルな文章術 [ 田中 泰延 ]