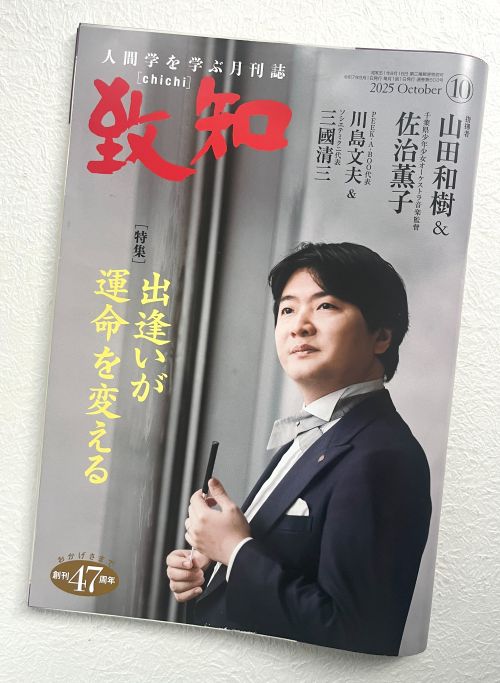

2025年致知10月号

<特集>出逢いが運命を変える

森信三先生から「人間は一生のうち、逢うべき人には必ず逢える。しかも一瞬早すぎず、一瞬遅すぎない時に」

平沢先生からは「教育とは火をつけることだ。しかし、自ら燃えている人でなければ火をつけることはできない」と教わった。平沢先生がそういう人だった。全身全霊で語るその語り口に、多くの若い魂が火をつけられたことだろう。

板村真民先生は「人間は本物に出会わないと本物にならない」と語った。先生の詩に。「一に求道、二に求道、三に求道、四に求道、死ぬまで求道」がある。先生は求道の人だった。求道の過程で本物にあったのだろう。確信に満ちた言葉は当方の腑に響いた。

我が国を再建し新たな国際秩序を構築する時 後藤敏彦氏

「論語」にある有名な言葉「身を殺して仁を成す」

これは、自分の損得を超えて、共同体のために尽くす覚悟を説いたものです。現代社会で言い換えるなら、”責任を取る”とは単なる謝罪ではなく、広義の意味での“禊(みそぎ)”に当たる。この世に過ちを犯さぬ人はいないが、”けじめ”がつけられない人や組織は同じ過ちを繰り返すものである。

ところが、戦後の日本はどうだったのでしょうか。

戦勝国による一方的な東京裁判(極東軍事裁判)から始まり、我が国の国柄と国民精神を否定する米国製の憲法で、国柄や精神を度外視したまま“新しい日本”の建設が進められました。けれど、建国以来皇紀2605年(終戦時)の長い歴史と文化を持つ国民が、果たしてそれを本心から同意と理解を得られたのか。

自由民主党が一時期の政権交代はあっても長期にわたり政権を保持してきたのは”憲法改正”を党是としてきたからで他ならない。憲法改正とは、これからも日本が本来の文化と国柄を維持し、災害や外敵の侵略によって国家を損なうことなく永遠に存続してゆくための国の骨格をつくることである。それを担う強い意志と勇気、モラルの衰退が、今回の敗因のひとつになったと思われます。

「中朝事実」の教え 秋山智子氏

江戸時代の初期の兵学者である山鹿素行先生が著された「中朝事実」は、日本古来の精神を究明した書物です。その頃の日本の情勢は安定していましたが、お隣の明国が滅び清国が興隆。それまで大国として尊崇してきた隣国と我が国との国柄の違いについて考察を重ね、古の政権の教えを実践していたのは、我が国であったという事実に目を開かれました。

よく誤解をされるのは、「中朝」というのは「我が国(日本)」を指します。これに対し「外朝」は現在の中国を指します。ですので「中朝事実」は、「中華思想の日本版」「外国人蔑視の自国中心主義」でもありません。私たちは誰もが自分中心として「外」の世界を認識しますが、自国を「中朝」と呼ぶことで、外朝中心の華夷思想からの脱却を図り、祖国に誇りを持つことの大切さを示そうとしたのです。

神道をもって築かれた国、神代の昔に生まれた新興は、生活様式は大きく変わりましたが、祭祀の風習は変わることなく受け継がれています。その大本にあるのが神々を崇敬し祖霊を祀る尊い宗教文化であり、それこそが日本の心と言えます。「中朝事実」はこの、日本の心を学ぶための優れた解説書として、明治維新の吉田松陰、日露戦争の乃木希典にも大きな影響を及ぼしました。

戦後の占領制作により公教育の場で日本の心が伝承されることがなくなった今、「中朝事実」は大きな価値をもたらしてくれるでしょう。

現代語訳でやさしく読む 「中朝事実」 日本建国の物語 [ 秋山智子 ]

仕事と人生に生かすドラッガーの教え 佐藤等氏

変化の時代を生き抜くために

「世界は一つの市場となりグローバルなショッピングセンターとなる」とピーター・ドラッカーが50年以上前に予見したことは実現し、終わりのときを迎えました。ようするに、ショッピングセンターの棚には最も安いものが並んでいましたが、今はそうではありません。状況は一変いたしました。

では、こんな時代にどう適応すればよいのでしょうか?

ドラッカーが語ったのは、シンプルですが強力な二つの行動でした。

行動① 外に出よ、顧客と語れ

変化の時代には、過去の情報は役に立ちません。

「過去の延長線上に未来はないかもしれない」と一度疑ってみることが大切です。

そのために必要なのは、組織の外に出て、市場を歩き、顧客と会話すること。机上のデータではなく、生の声から得られるものこそ、変化を読み解く鍵になるのです。

行動② 自分に問え ― “なされるべきこと”は何か?

新しい仕事を始める時、大切なのは「自分がやりたいこと」ではありません。

「なされるべきことは何か?」です。

責任を持って貢献できることをリストアップし、ひとつずつ自問自答を繰り返す。やがて残るのは、自分の強みと一致した、本当にやるべきことだけです。

「なされるべきこと」を知る方法

とはいえ、人は自分の弱みはよく知っていても、強みについては案外わからないものです。

そこでドラッカーのやり方を紹介します。

- 今後、3~5年に取り組むべきことは何か

- それがなされると、状況は変わるのか否か

- それは自分がすべきことか

- それは自分の強みと一致しているか

この習慣を通じて、人は弱みを補うのではなく、強みを活かして状況に適応できるようになります。

さらに自問自答すべきことがあります。

- 私は何者か

- 私の強みは何か

- 私が得意なものは何か

- 私が不得手なものは何か

変化の時代に必要なのは、弱みに振り回されることではなく、強みを磨き、それを世の中に役立てること、ドラッカーは問いかけます。皆さんは何を省き、何に集中しているだろうか。

●致知は書店では売っていないので、定期購読が必要です。