知識が広がる本

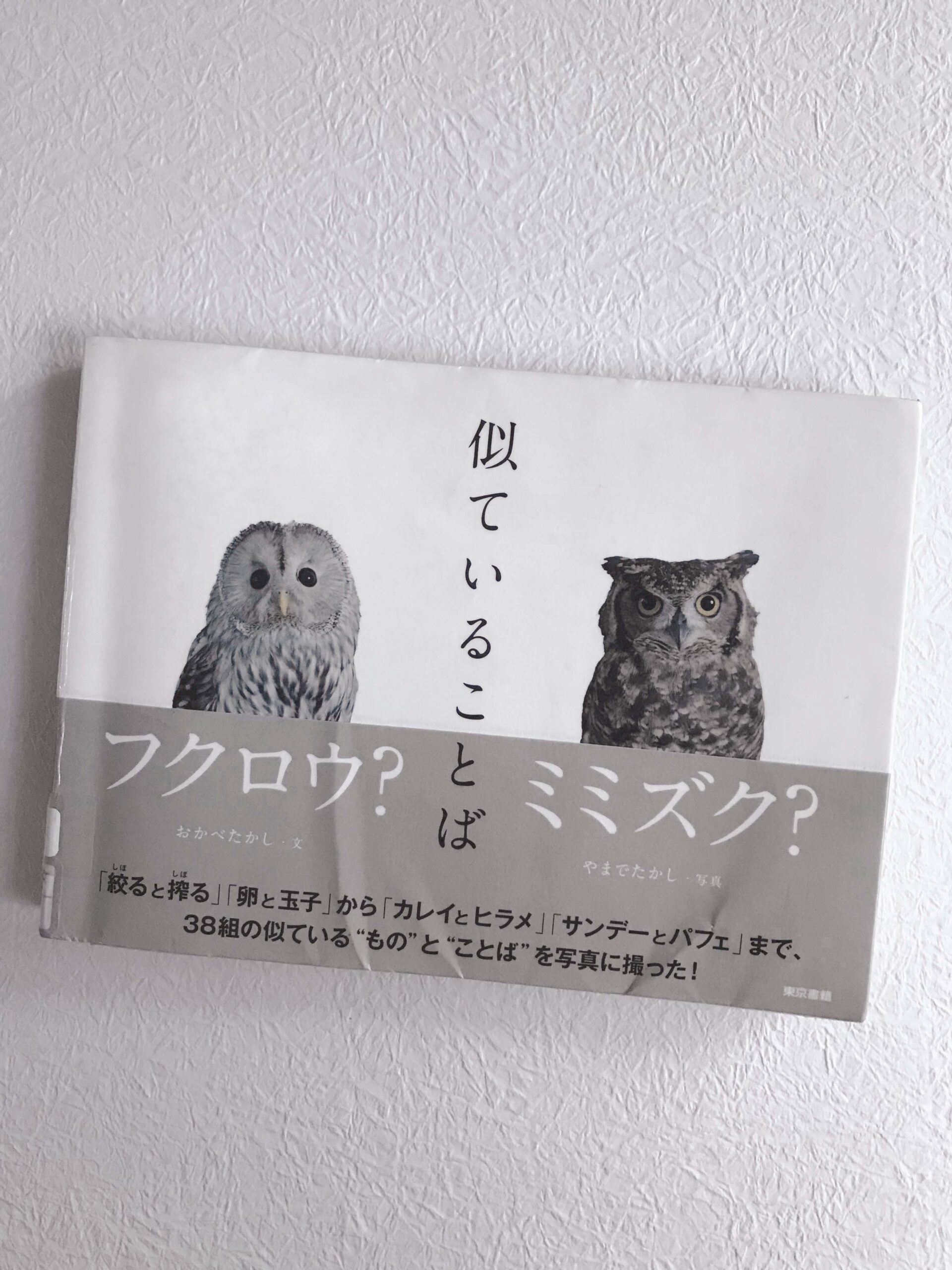

知識が広がる本 違いがわかる写真集

本書はことばが似ているものと、形が似ているものを紹介しています。ことばでは「制作/製作」「絞る/搾る」など、同じ読みでありながら異なる意味をもつことば。形でいえば、「アザラシ/アシカ」「サンデー/パフェ」など、違いがよくわからないとされるものです。写真で実比べられても?なものですが、次のページでは違いをスパッとわかりやすい説明がされ、理解が深まります。

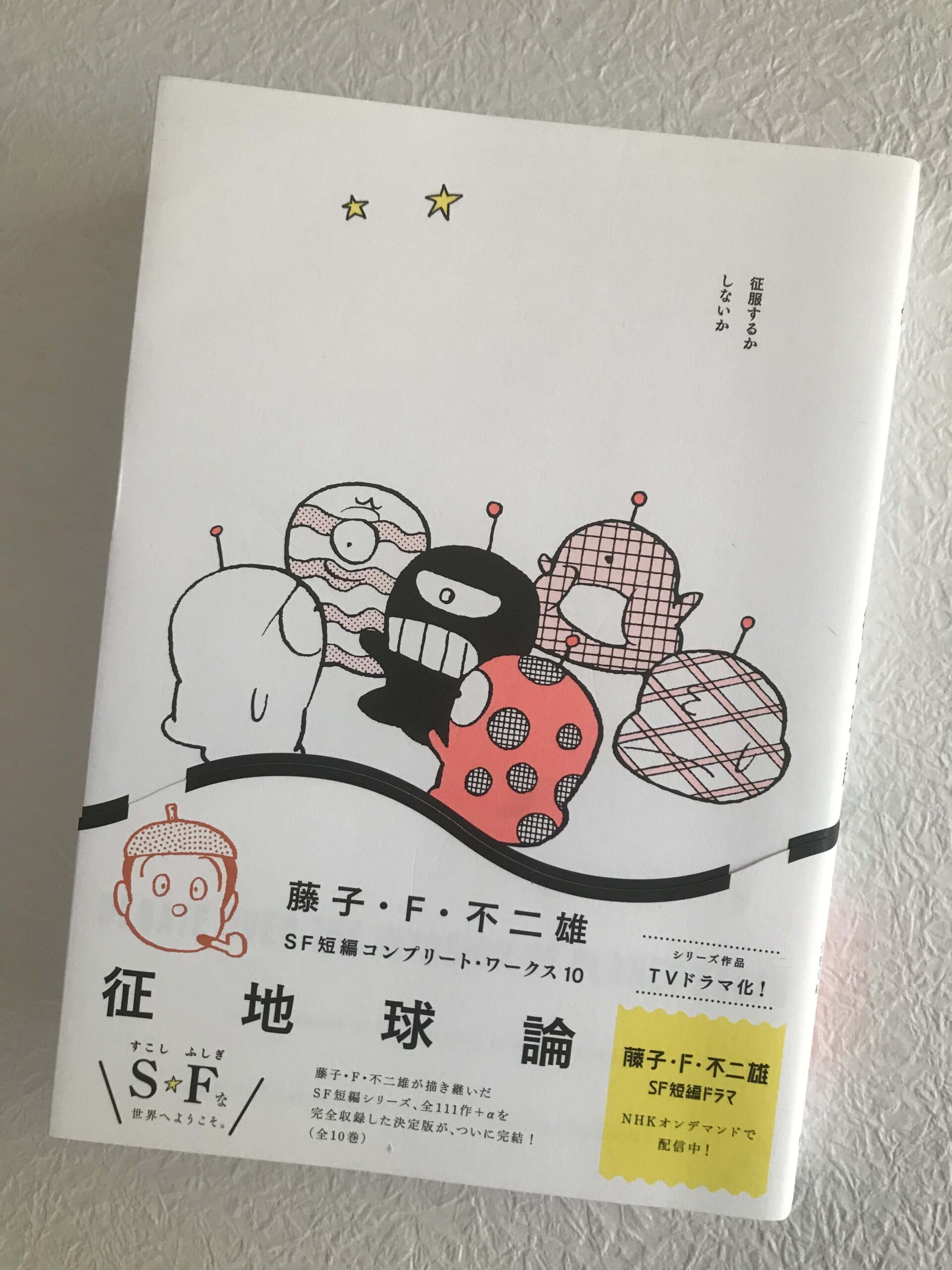

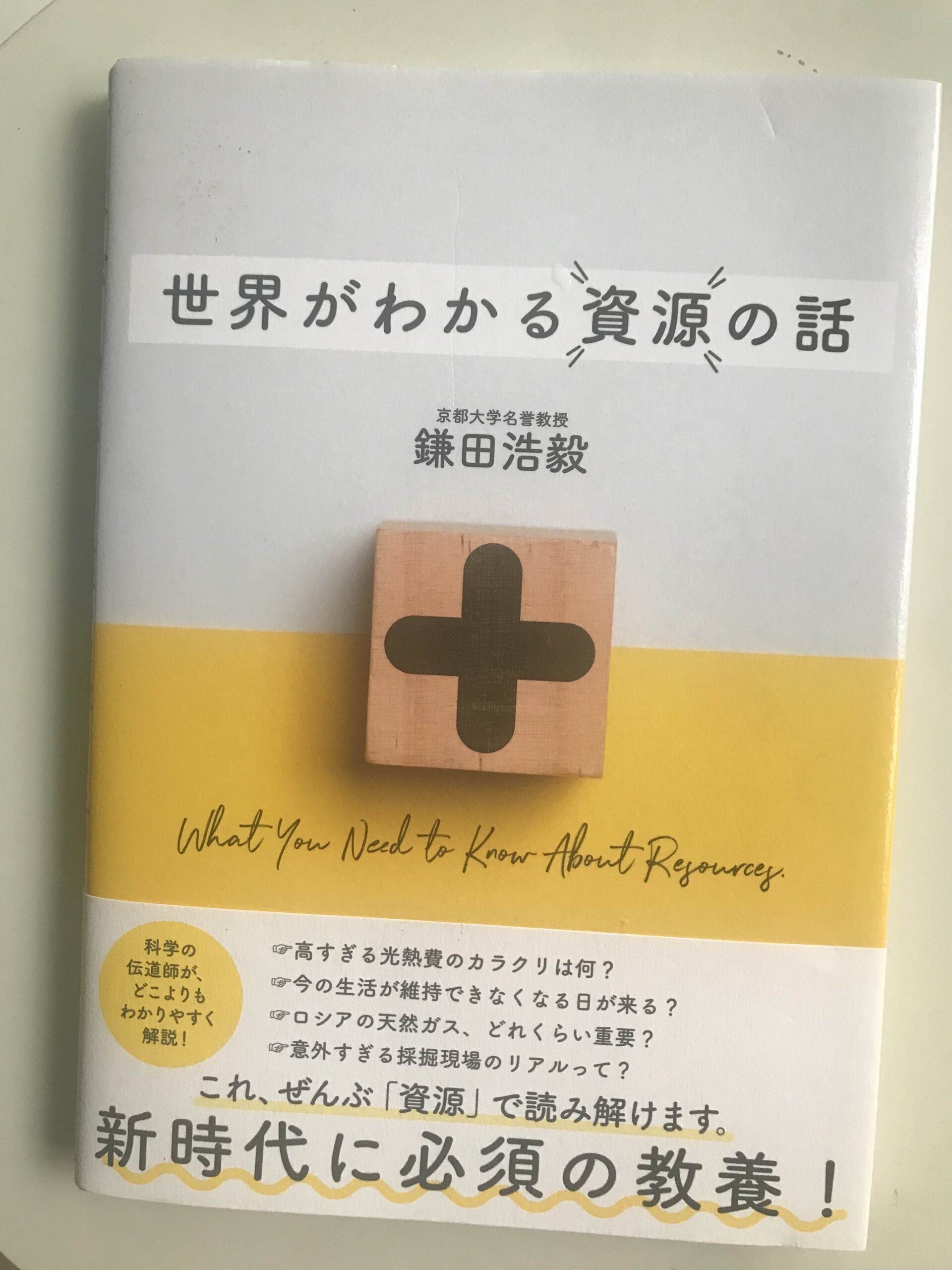

知識が広がる本

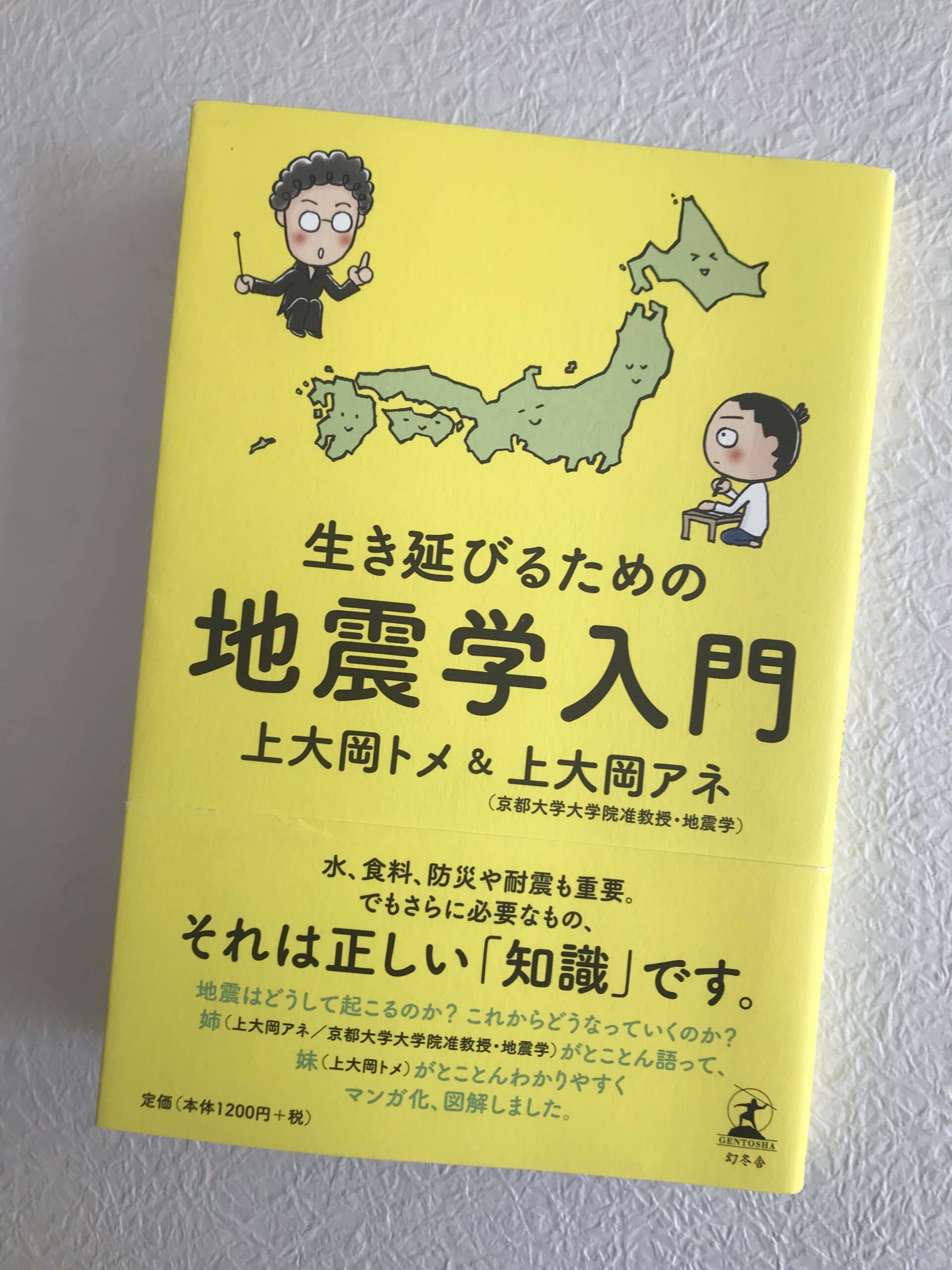

知識が広がる本  知識が広がる本

知識が広がる本  知識が広がる本

知識が広がる本  知識が広がる本

知識が広がる本  知識が広がる本

知識が広がる本  知識が広がる本

知識が広がる本  知識が広がる本

知識が広がる本  知識が広がる本

知識が広がる本  知識が広がる本

知識が広がる本  知識が広がる本

知識が広がる本